<-- Zurück zum Kleist-Jahrbuch 2023

Diskussion zwischen Urs Jenny und Günter–Dunz-Wolff

Über ihre Artikel im KJb 2023: Günter Dunz-Wolff: »denke [...] den Rest, zu rechter Zeit, nachliefern zu können«. Stilometrische Untersuchungen zur Entstehung des ›Michael Kohlhaas‹, S. 245 und Urs Jenny: Auftritt Geusau. Die Wirkungen einer Nebenfigur in Kleists ›Michael Kohlhaas‹, S. 275.

Email Urs Jenny v. 21.2.2023

Lieber Herr Dunz-Wolff, […] ich habe eine PDF Ihrer stilometrischen Untersuchungen bekommen [siehe Kleist-Jahrbuch 2023, S. 245]. Ich war neugierig, weil ich mir nichts Rechtes darunter vorstellen konnte (»bestimmt was mit KI«), und fühle mich nun enorm bereichert, weil die Ergebnisse über alle Erwartung hinausgehen. Am meisten beeindruckt und fasziniert mich, wie Sie rein stilometrisch die Luther-Szene wie einen erratischen Block aus dem auch von mir als sehr homogen empfundenen Kontinuum der Erzählung herausschälen und freilegen, und ebenso, wie genau Sie in Ihrer Lektüre neben befremdlich archaischen Details auch zweifelsfrei von 1810 stammende Einschübe aufspüren. Alles in allem ist das ein bemerkenswerter Fund.

Es ist durchaus glaubhaft, dass sein Freund Pfuel Kleist für den Fall Kohlhase begeistert und ihm wohl auch Zugang zu dem keineswegs leicht greifbaren Folianten mit dem Bericht von Hafftiz verschafft hat. Als Kleist sich in Frühjahr 1806 in Königsberg zur Entscheidung zu einem freien Künstlerleben durchrang, erhoffte er sich eine Zukunft gewiss nicht im Broterwerb durch Erzählungen, sondern in Triumphen als Dramatiker. Da wir nichts über die Projekte wissen, die ihn damals beschäftigten, habe ich mir vorgestellt, er könnte seine Kohlhase-Notizen oder -Exzerpte durchgearbeitet haben, um die Theatertauglichkeit des Stoffs zu erproben, und er könnte kapituliert haben, weil – für ein Drama unzureichend – seinem Kohlhaas weit und breit nur ein einziger Gesprächspartner und Gegenspieler auf Augenhöhe entgegentritt: Martin Luther. Deshalb habe ich geschrieben, in der Luther-Szene könne man eine »Erinnerung« an diese prüfende und probierende Vorarbeit für die Erzählung erkennen. Heute, auf der Basis Ihrer Erkenntnisse, würde ich sagen: Kleist hat tatsächlich diese eine Szene geschrieben, vor allem anderen, und er hat sie, erzählerisch nur sparsam ummantelt, dem entstehenden Werk einverleibt und darin geradezu konserviert. Sie ist die Urszene, der Nukleus des Ganzen. Ich muss zugeben, auch mir sind die kleinen Unstimmigkeiten in Luther Argumentation nie aufgefallen, die Sie nun in scharfes Licht rücken, und die Wahrscheinlichkeit, meine ich, spricht für Ihre Vermutung, dass sie aus einer Arbeitsphase stammen, als im Gang der Ereignisse noch manches offen war.

Ich beschäftige mich lieber mit Kleist als mit Fachliteratur, doch ich weiß natürlich, dass man neuerdings zur Annahme neigt, Kleists bei weitem umfangreichsten, am gründlichsten vorbereitetes und am konsequentesten durchgeführtes Prosawerk, sei zu drei Vierteln erst im Frühjahr 1810 in Berlin entstanden. Aber warum? Mein Einspruch geht nicht von Textbefunden aus, sondern rein pragmatisch von der Biografie. Wenn ich das hektische Berliner Frühjahr 1810 oder das durch ›Phoebus‹ und ›Hermannsschlacht‹ gestresste Dresdener Jahr 1808 vergleiche mit dem von aller Berufsarbeit befreiten, materiell abgesicherten Sommer 1806 in Königsberg, dann liegt die Antwort auf der Hand: Nur dort hatte er Unabhängigkeit, Zeit und Konzentration für eine so anspruchsvolle Arbeit. Dass ich an der Annahme festhalte, schon 1808 könnte zur Erfüllung des »Fortsetzung folgt«-Versprechens im ›Phöbus‹ ein bis zum Dresdener Todesurteil führendes Manuskript existiert haben, ist ebenfalls rein pragmatisch begründet: Kleist wäre ein seiltanzender Hochstapler gewesen, wenn er im April allein mit dem ›Phöbus‹-Viertel in der Hand dem Verleger Reimer bis September den ganzen ›Michael Kohlhaas‹ als Rückgrat für einen ordentlichen Erzählungsband zugesagt hätte.

Wie umfangreich kann, darf, soll oder muss ein »Fragment« sein, wenn ihm nur noch ein fehlender »Rest« »nachzuliefern« sein soll? Ich würde sagen: Ein Viertel des Ganzen wäre entschieden zu wenig, drei Viertel hingegen ehrlich und sehr beruhigend. Deshalb bleibe ich bei meiner Hypothese, dass Reimer im Mai, als »Fragment« etikettiert, das überarbeitete ›Phöbus‹-Stück sowie die überarbeiteten Teile II und III erhielt, und dass das Ganze so in die Setzerei ging. Es gibt darin nicht die winzigsten Hindeutung auf den kommenden Schluss (etwa eine Erwähnung der Kapsel, die Kohlhaas doch schon die ganze Zeit um den Hals trug), weil es diesen Schluss einfach noch nicht gab. Ich möchte auch daran festhalten: Die Geusau-Episode wurde so exakt und kunstfertig in den Text eingefügt, dass davor oder danach kein Wort zu ändern war, und die Notwendigkeit einer solchen Operation ist plausibel nur zu erklären ist, wenn man von bereits vorhandenen Druckfahnen ausgeht.

In Ihrer Arbeit, deren Ergebnisse mich mit meinem laienhaften Interesse an KI total überrascht haben, fehlt ganz am Rand eine kleine Neben-Untersuchung, die vielleicht außer mir auch kaum jemanden interessiert hätte: ein Vergleich des ›Phöbus‹-Texts mit dem ersten Viertel der Buchfassung (ohne Geusau-Episode), der rein quantitativ das Ausmaß der Überarbeitung sichtbar macht, die in hunderterlei Details Schritt für Schritt dem ursprünglichen Text folgt. Ich möchte nämlich annehmen, dass eine im Umfang vergleichbare Überarbeitung eines vorhandenen Manuskripts der beiden mittleren Teile zu den Resultaten geführt hat, die Ihre Diagramme so überzeugend anschaulich machen: Die in Abb. 8 oberhalb der Mittellinie in den Abschnitten II und III »sekundäre Ahnlichkeitswerte« darstellenden blassgrünen Flächen verweisen, wenn man so will, auf die Existenz einer solchen Vorlage. Noch überzeugender wäre aber vielleicht ein Vergleich des Teils I von 1810 mit Teil II und III (die Luther-Szene ausklammernd) – möglicherweise würde sich dabei zeigen, dass es kaum stilometrisch fassbare Unterschiede gibt, und das wäre in der Tat ein Beweis dafür, dass ein durchgehendes älteres Manuskript auch für II und III vorgelegen hat. Was meinen Sie zu meinem Wunschdenken?

Eine Kleinigkeit: Ich hielt bisher für unmissverständlich, dass es in den letzten Zeilen der Geusau-Episode um den ablehnenden Bescheid der Preussischen Staatskanzlei an Geusau geht, der in Berlin das Gesuch von Kohlhaas eingereicht hatte und die schroffe Antwort nun an ihn weiterleitet: Kohlhaas sei, nach Auskunft des Tribunals in Dresden, ein unnützer Querulant, und man möge die Staatskanzlei fortan mit seinen Stänkereien verschonen. Nun lese ich sehr irritiert bei Ihnen (Seite 25 unten), dass diese Resolution von der Staatskanzlei in Dresden komme. Ist es nicht so, dass die nicht weniger schroffe Resolution aus Dresden erst zu Lisbeths Begräbnis eintrifft? Und noch eine Kleinigkeit: Mir scheint, Abb. 4 steht spiegelbildlich auf dem Kopf, das erschwert den Vergleich mit Abb. 3. Alles in allem, auch wenn ich Ihnen als unbelehrbar erscheine: Ich habe weit mehr aus Ihrer Untersuchung gelernt, als ich für möglich gehalten hätte, und ich danke Ihnen ganz herzlich dafür.

Urs Jenny

Email Günter Dunz-Wolff vom 22.3.2023

Lieber Herr Jenny,

haben Sie zunächst recht herzlichen Dank für Ihre ausführliche Antwort auf meine Untersuchung zur Entstehung des ›Michael Kohlhaas‹, die mich sehr gefreut hat. Noch größeren Dank schulde ich Ihnen für Ihren Essay über den ›Kohlhaas‹, der direkter Auslöser für die stilometrischen Untersuchungen gewesen ist.

Die Tatsache, dass Sie eine in sich schlüssige These zur Entstehung des ›Kohlhaas‹ vorgestellt haben, die quer steht zur Auffassung der aktuellen Kleist-Philologie, führt zwangsläufig zu der Frage, wer nun ›recht hat‹ – wobei allerdings klar ist, dass bei der spärlichen Überlieferung ein letzter ›Beweis‹ für eine bestimmte Auffassung niemals möglich sein wird. Insofern kann es immer nur darum gehen, auf induktivem Weg Belege zu sammeln, die Rückschlüsse über die Entstehung des ›Kohlhaas‹ erlauben.

Da ich mich im Umfeld der ›Berliner Abendblätter‹ vor etwas längerer Zeit schon mit stilometrischen Untersuchungen beschäftigt hatte, um die Autorschaft für verschiedene anonym erschienene Artikel in den ›Berliner Abendblätter‹ aufzuklären, lag es auf der Hand, diese Methodik auch auf die ›Kohlhaas‹-Fragestellung anzuwenden. Ich möchte betonen, dass die Untersuchung völlig ergebnisoffen war, sie hätte Ihre Vermutung bestätigen können, genauso wie die herrschende Auffassung, aber auch etwas Drittes. Das Herausschälen der ›Lutherszene‹ als Urszene des ›Kohlhaas‹-Projekts (wahrscheinlich noch als dramatischer Dialog konzipiert) ist ein wesentliches (vielleicht das wichtigste) Ergebnis der Untersuchung und bestätigt insofern auch Ihre Vermutung (und die einiger älterer Kohlhaasforschungen). Ich denke, dass sich aus diesem Befund für die zukünftige Kohlhaasforschung noch einiges gewinnen ließe.

Aber nun zu einigen von Ihnen angesprochenen Punkten:

Die vorgelegte Untersuchung hat mit KI nichts zu tun. Technologische Basis der Stilometrie ist pure Statistik, nichts anderes. Ob KI jemals unser in Rede stehendes Problem lösen kann, bleibe dahingestellt.

Zur Frage des »Fragments«, das Kleist an seinen Verleger Reimer zum Satz übergeben hat: Unabhängig davon, ob Kleist hier nur den überarbeiteten ›Phöbus‹- Teil oder, wie Sie schreiben, zusätzlich die »überarbeiteten Teile II und III« an Reimer übergeben hat, ist die Fragestellung zu behandeln, ob die diversen Überarbeitungen des ›Phöbus‹-Teils und die dort eingefügte ›Geusau-Episode‹ zu unterschiedlichen Zeitpunkten entstanden sind. Letzteres bejahen Sie. Dieser Punkt ist stilometrisch nicht zu entscheiden. Denkbar ist prinzipiell beides, die ›Geusau- Episode‹ kann schon Teil der an Reimer ausgehändigten Überarbeitung gewesen sein, kann aber auch erst später, als Kleist den „Rest“ an Reimer geliefert hat, in den Stehsatz eingefügt worden sein.

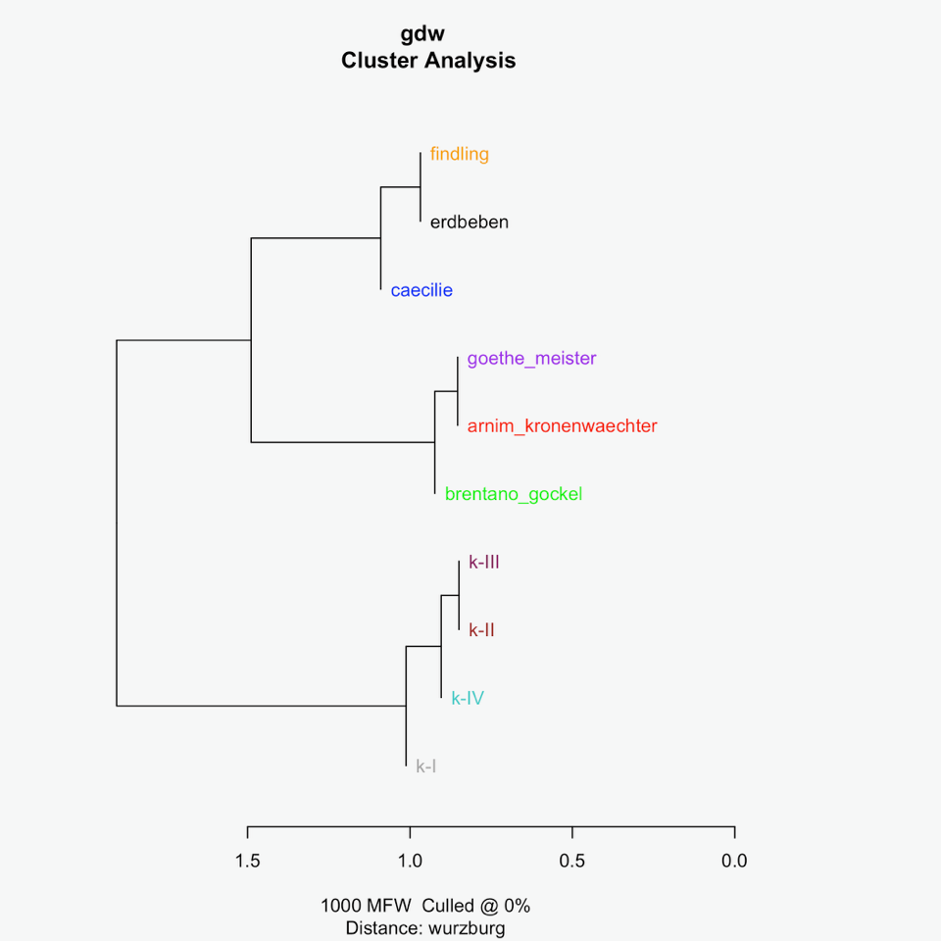

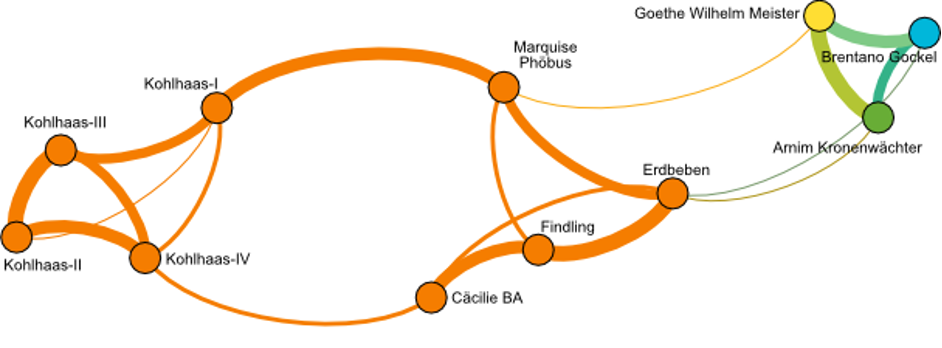

Zu Ihrem »Wunschdenken«: Sie fragen, ob es ein »durchgehendes älteres Manuskript« auch für die Teile II und III gegeben haben könnte, die Kleist ähnlich wie das ›Phöbus‹-Fragment dann 1810 überarbeitet haben könnte. Die stilometrischen Befunde zeigen hierfür keine Indizien. In Abb. 5 und Abb. 6 clustern nur die Teile II bis IV, aber nicht zusammen mit dem ›Phöbus‹-Fragment. Nun können Sie sagen, ja das liegt daran, dass die ›überarbeiteten‹ Teile II und III nicht mit dem ›unbearbeiteten‹ ›Phöbus‹-Fragment zusammengehen. Ich habe für meine Abhandlung zahllose andere stilometrische Untersuchungen gemacht, nur ein Teil ist in dem Aufsatz veröffentlicht. Unter anderem habe ich auch den überarbeiteten Teil I mit in den Vergleich genommen, sogar mit der nachweislich später entstandenen ›Geusau-Episode‹, und trotzdem bleibt der Teil I deutlich separiert vom Rest. Ich füge hier zwei entsprechende Grafiken ein.

Außerdem: Würde Ihr »Wunschdenken« aufgehen, so müssten auch die veröffentlichten Abbildungen 7 und 10 ganz anders ausfallen, da wir es hier mit jeweils ›überarbeiteten‹ Texten zu tun haben. Es ist auch hier nicht so, dass die Untersegmente der Teile I bis III zusammen clustern würden, sondern wieder separieren sich die Untersegmente aus Teil I plus Lutherszene minus ›Geusau-Episode‹ vom Rest des ›Kohlhaas‹. Auch die statistisch ganz anders durchgeführten Analysen der Rolling Stylometry kommen zum gleichen Ergebnis (Abb. 8 und 9).

Summa summarum: was auch immer miteinander verglichen wurde, die stilometrische Nähe zwischen den Teilen II bis IV ist viel größer als die zwischen Teil I (selbst in überarbeiteter Form!) und irgendeinem anderen Teil des ›Kohlhaas‹. Insofern lässt sich die These von einem »durchgehenden älteren Manuskript« stilometrisch nicht stützen.

Trotzdem ist nicht auszuschließen, dass die Teile II und III unabhängig von und vor Teil IV geschrieben worden sein könnten, aber ihre stilometrische Nähe verweist auf eine deutlich größere zeitliche Nähe zueinander, verglichen mit dem Entstehungszeitraum von Teil I und der Lutherszene.

Ihre Betrachtungen berücksichtigen auch nicht die Ergebnisse von Kapitel V meiner Untersuchung ›Gegenprobe: Wie lassen sich die stilometrischen Ergebnisse überprüfen?‹. In diesem Kapitel wird ein Weg eingeschlagen, der für stilistische Untersuchungen eher der übliche ist. Welcher Wortgebrauch, welche Formulierungen und Konstruktionen sind für einen Autor typisch? Hier allerdings in einem Punkt entscheidend modifiziert: Welcher Wortgebrauch, welche Formulierungen und Konstruktionen sind für einen Autor in einer bestimmten Zeitphase typisch und gibt es überhaupt solche Indikatoren? Mit viel Aufwand habe ich mit ›dergestalt, dass‹, ›auf … Weise‹, ›demnach‹, ›gemäß‹, ›habhaft‹, ›eben diesem Augenblick‹, ›es traf sich‹ oder ›traf es sich‹, ›auf die Frage‹, ›unter Vorwand[e]‹, ›vor den Augen‹, ›aber wer beschreibt‹, ›aber wie …‹ ein gutes Dutzend Indikatoren herausgefiltert, die jeder für sich eine zeitliche Zuordnung eines Textes von Kleist oder größeren Teilen eines Textes, wie hier im Falle des ›Kohlhaas‹ ermöglichen. Alle Tests mit diesen Indikatoren haben immer das gleiche Ergebnis erbracht: Teil I und die Lutherszene sind 1808 oder früher entstanden, der Rest erst in 1810.

Zur Spiegelverkehrtheit der Abbildungen 3 und 4: Das Layout der Netzwerkdiagramme entscheidet die Software autark nach den inneren Anziehungs- oder Abstoßungsverhältnissen (stilometrische Nähe/Distanz). Ich könnte das Ganze zwar beliebig drehen, was allerdings dazu geführt hätte, dass dann entlang der y- Achse eine Spiegelverkehrung eingetreten wäre. Aber vielleicht gelingt es mir noch, das vorhandene Diagramme entlang der x-Achse zu spiegeln, dann hätten wir eine vollständige visuelle Entsprechung.

Ich danke für Ihren Korrekturhinweis, natürlich muss es statt »von der Staatskanzlei in Dresden« richtig heißen »von der Staatskanzlei in Berlin«. Ich habe es entsprechend korrigiert.

Lieber Herr Jenny, ich danke noch einmal für Ihren Essay und Ihr Schreiben und freue mich für die Leser:innen des Kleist-Jahrbuchs, dass sie sich auf Basis unserer Texte ein eigenes Urteil über Aspekte der Entstehung des ›Kohlhaas‹ bilden können. Vielleicht halten die Herausgeber:innen es für sinnvoll, unseren Gedankenaustausch mit zu veröffentlichen, Ihre Zustimmung natürlich vorausgesetzt. Ich hielte es für sinnvoll, da sich auf beiden Seiten doch noch einige neue Aspekte ergeben haben. […]

Ich danke für den anregenden Gedankenaustausch und verbleibe mit besten Grüßen, Ihr Günter Dunz-Wolff

Email Urs Jenny vom 30.03.2023

Lieber Herr Dunz-Wolff,

ich war ehrlich verblüfft über die Schnelligkeit Ihrer Antwort, auch wenn ich dann beim Lesen rasch erkannte, dass in Ihrer unerschöpflichen Datenbank die Antworten auf meine Fragen und Wunschträume nach Bedarf abrufbar sind. Ganz herzlichen Dank für Ihre Hilfe.

Stilometrische Resultate sind vor allem so angenehm und so leicht zu akzeptieren, weil sie unparteiisch sind. Wo oder wie sollte ich ihnen widersprechen? Niederlage? Zur Abwechslung will ich versuchen, gedankenspielerisch an einer ganz anderen Front in die Offensive zu gehen …

Natürlich wäre ich bereit, die Darlegung meiner Königsberg-Theorie und ihrer Folgen noch öfter mit Hinweisen wie vermutlich/vielleicht/möglicherweise/mit einiger Wahrscheinlichkeit auszupolstern. Aber ich möchte, weit außerhalb des stilometrischen ›Radars‹, an meiner irrationalen Überzeugung festhalten, dass in Königsberg der sächsische Teil als Ganzes konzipiert wurde, und dass in Dresden über das erste Viertel hinaus zumindest ein gutes Bündel von Skizzen/Notizen/Fragmenten vorlag. Kleist neigte zu Selbstüberschätzung, aber er war kein Spieler, der auf sein Kartenglück setzt. Er hätte 1808 im ›Phöbus‹ nicht »Die Fortsetzung folgt« angekündigt, ohne, mit einem Pfund in der Tasche, subjektiv sicher zu sein, dass er die Weiterarbeit schaffen würde (wozu es aus anderen Gründen nicht kam). Und er hätte ebensowenig im April 1810 Reimer den ›Kohlhaas‹ versprochen, wenn er nicht die innere Gewissheit gehabt hätte, den Text in ein paar Wochen wenigstens bis zum Dresdner Schluss liefern zu können.

Ich beuge mich gern dem ›Urteil‹ der Stilometrie. Sie belegt objektiv die Nähe in Wortwahl/Satzbau/Stil der in engem zeitlichen Zusammenhang entstandenen Teile II, III und IV. Doch sie kann und will nichts über die Intentionen des Autors sagen und sie tangiert nicht die Feststellung, dass bis zur letzten Zeile von III keine Andeutung den Fortgang der Ereignisse ahnen lässt und dass mit IV ein anderer, eher leichtfertiger, verspielter, sogar selbstironischer Erzähler den Bericht übernimmt. Nichts widerlegt den vorherrschenden Leser-Eindruck, dass die Erzählung aus einem in sich konsequenten Hauptstück und einem deutlich anderen, nur durch den unerwarteten Eingriff einer bis dahin unbeteiligten Macht motivierten Schlussteil besteht, den nicht wenige prominente Leser – von Ludwig Tieck bis Franz Kafka – für misslungen hielten.

Der vierte Teil mit dem Transport nach Berlin und der Wiederholung des Prozesses wäre voraussehbar und ereignisarm, wenn da nicht das Allerunwahscheinlichste wie eine Zeitbombe herabstürzen würde: die Jüterbock-Episode. Der Ortsname könnte Kleist auf der Suche nach einer Verbindung von Dresden nach Berlin aufgefallen sein, weil dort (wo es natürlich nie eine kurfürstliches Schloss gab) im historischen Fall Kohlhase zweimal Vertreter Sachsens und Brandenburgs erfolglos verhandelt haben. Und eben zur rechten Zeit scheint Kleist als Leser auf eine schwankhafte Geschichte gestoßen zu sein, in der eine eigentlich ungewinnbare Wette durch den aberwitzigen Auftritt eines Tieres entschieden wird. Hinzu nahm er der Typus der Märchenfee im Gewand einer hexenhaft-hellseherischen Zigeunerin – und machte aus alldem ein Spektakel, das, den Sachsen-Herrscher in seinem Ego treffend, bis zum letzten Augenblick nachwirkt.

In der Erinnerung des Lesers gehört die Jüterbock-Episode zu recht ganz und gar in Teil IV: Sie ist dessen phantastisches Herzstück. Wenn man aber von der Chronologie der Ereignisse ausgeht, müsste man Jüterbock früh in Teil II einrücken: Kohlhaas, der nach der Verwüstung der Tronkenburg noch kein weiteres Unheil angerichtet hat, macht mit seiner noch kleinen Schar auf dem Weg nach Wittenberg in der Kleinstadt halt. Wer hätte gedacht, dass sich so früh schon die märchenhafte Zigeunerin eingemischt und durch die Amulett-Kapsel eine schicksalhafte Verbindung zwischen Kohlhaas und dem Kurfürsten hergestellt hat? Und dass der so aufrichtig wirkende Erzähler seine Leser offenbar hintergangen und ihnen diesen Vorfall bis in den vierten Teil bewusst verheimlicht hat? Wer die These vertritt, die Teile II, III und IV seien als in sich schlüssiges Ganzes 1810 konzipiert und ausgeführt worden, muss das zur Kenntnis nehmen.

Die Jüterbock-Episode wurde offenbar zuerst als einfacher Bericht abgefasst, in einem nächsten Arbeitsgang aber halbiert und in zwei Ich-Erzählungen für Kohlhaas und für den sächsischen Kurfürsten umgewandelt – allerdings mit einigen Flüchtigkeitsfehlern (zum Beispiel führt Kohlhaas selbst die Hauptakteure als die beiden Kurfürsten ein, obwohl er sie doch gar nicht kennt). In einem Gedankenspiel könnte man die beiden Ich-Erzählungen mit ein paar Anpassungen in die Berichtform zurückversetzen und (ähnlich wie die Geusau-Episode) an der „richtigen“ Stelle in die ansonsten strikt chronologische Erzählung einfügen: Gleich nach dem Absatz über die erfolglose Exkursion zum Kloster Erlabrunn.

Scheinbar kein Problem. Doch der Kurfürst, dem so übel mitgespielt wird, würde schon bei diesem ersten Auftreten durch das harte Fazit – „der Blitz, der an einem Wintertag vom Himmel fällt, kann nicht vernichtender treffen“ – als eine ganz andere Person gezeichnet: Sein fiebriges Interesse müsste fortan nicht nur auf die Fahndung nach Kohlhaas und nach dessen beiden Pferden gerichtet sein, sondern ebenso sehr auf die Fahndung nach der Zigeunerin und nach dem Mann mit der Kapsel. Also wäre das Weitere, wie das Sprichwort sagt, eine ganz andere Geschichte.

Aber was bedeutet dieses Gedankenspiel für die Hypothese einer kohärenten Konzeption von II, III und VI? Für mich bedeutet es: Außer Ihren stilometrische Feststellungen kenne ich kein plausibles Argument für diese Hypothese.

[…]

Noch eine Bagatelle:Vor einer Weile habe ich als Beispiel für die philologischen Möglichkeiten von KI die Beschreibung eines Programmes von DeepMind gefunden, das mit den Texten aller gesicherten Papyri in altgriechischer Sprache gefüttert wurde und das nun weit schneller und besser als jeder Experte bisher nicht identifizierte Fragmente zuordnen oder beschädigte Papyri rekonstruieren kann. Mir erschien diese doch ebenfalls auf Statistik basierende Fertigkeit vergleichbar mit der enormen Rechenleistung, die schon für die scheinbar einfachsten Ihrer stilometrischen Untersuchungen gebraucht wird. Aber mein Begriff von KI ist, wie gesagt, laienhaft, und ich lasse mich da gern belehren.

Mit freundlichen Grüßen aus der Stadt aufs Land

Urs Jenny